Виноградная лоза — это удивительное растение, которое сочетает в себе красоту и функциональность. Её комплексное строение обеспечивает идеальную платформу для роста, развития и производства вкусных гроздей. Давайте ближе рассмотрим строение виноградной лозы — от корней до гроздей.

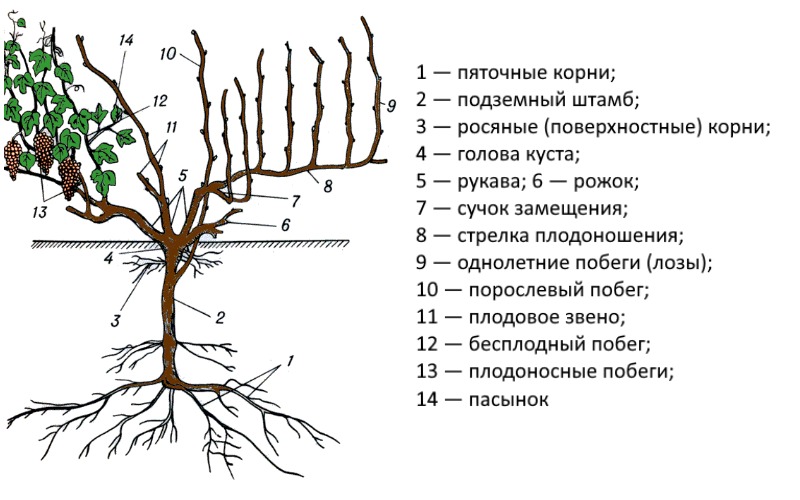

Строение виноградного куста

1. Корни: Ключ к Закреплению и Питанию

Корни виноградной лозы играют ключевую роль в её выживаемости и росте. Эти подземные органы выполняют две основные функции:

Закрепление: Корни прикрепляют лозу к почве, обеспечивая ей стабильное положение.

Питание: Через корни растение поглощает воду и питательные вещества из почвы, необходимые для его роста и развития.

2. Ствол и Побеги: Основа Вертикального Роста

Ствол виноградной лозы — это вертикальный стержень, который поддерживает растение и служит маршрутом передачи питательных веществ от корней к верхней части растения. От ствола отходят побеги — молодые ветви, на которых образуются листья и цветочные кисти.

3. Листья: Фабрики Фотосинтеза

Листья виноградной лозы выполняют важную роль в процессе фотосинтеза — преобразовании солнечной энергии, углекислого газа и воды в органические вещества и кислород. Они также служат органом дыхания, обмена газами и испарения.

4. Цветочные Кисти: От Пыльцы к Гроздям

Цветочные кисти — это место, где происходит опыление и образование ягод. Виноградная лоза является двудомным растением, то есть имеет мужские и женские цветки на разных растениях. Мужские цветки производят пыльцу, а женские цветки — овулы, которые впоследствии превращаются в ягоды.

5. Гроздья: Плоды труда

Гроздья являются финальным результатом жизненного цикла виноградной лозы. Они содержат в себе семена (зерна), окруженные сочной мякотью. Человечество использует гроздья для создания вина, сока, виноградного меда и других продуктов.

6. Важность Поддержки и Обрезки

Для эффективного выращивания винограда важно обеспечить правильную поддержку лозы, особенно в случае, если она используется для производства плодов. Регулярная обрезка помогает управлять ростом растения, формировать крону, улучшать доступ света и воздуха, а также способствует увеличению качества гроздей.

Строение виноградной лозы — это сложная система, где каждая часть выполняет свою функцию, влияя на общий рост и развитие растения.

От корней, погруженных в почву, до сочных гроздей, виноградная лоза продемонстрирует свою жизненную силу и способность к творческому использованию человеком.

Виноград — многолетнее вьющееся или, как говорят, лианообразное растение. В строении виноградного растения различают подземную и надземную часть. К первой относится корневой ствол (корнештамб) и корневая система, ко второй (штамб или ствол), многолетние ветви (рукава), однолетние зеленые побеги и листья.

Строение виноградной лозы для чайников

У виноградного растения различают несколько порядков корней: стержневой, уходящий в глубь почвы, и боковые ответвления первого порядка, от которых отходят ответвления второго порядка, затем третьего и т. д. Эти корни носят название скелетных.

На концах наиболее тонких корней находятся корневые волоски (питающие корни), которые поглощают из почвы воду и растворенные в ней минеральные питательные вещества. Растворы, поглощенные корневыми волосками, передвигаются восходящим током по сосудам корней и древесины вверх к листьям.

Виноградное растение обладает хорошо развитой способностью размножаться вегетативно, образовывать корни из однолетних отрезков, называемых чубуками, что имеет большое практическое значение при закладке виноградника.

Появлению первичных корней на черенках предшествует образование наплыва, рыхлой ткани, называемой каллюсом.

На черенках, высаженных в почву, корешки развиваются, главным образом, на узлах-утолщениях, реже на междоузлиях.

Лоза в разрезе (на срезе)

- Все корни делятся на 3 яруса: поверхностные — росяные, развивающиеся в верхнем слое почвы на глубине 10 — 20 сантиметров, затем идут корни среднего яруса, в основном боковые ответвления, располагаемые в плантажном слое, и, наконец, нижние толстые корни.

- Верхне—росяные корни практического значения не имеют и обычно ежегодно удаляются секатором при весенней откопке головки куста. Прием этот носит название катаровки.

- Глубина и мощность ветвления корневой системы у виноградных кустов зависят в основном от почвенных условий — содержания в ней питательных веществ и влаги. Чем почва богаче питательными веществами, легко доступными корням, и влагой, чем она рыхлее, тем более мощно развивается корневая система и особенно быстро нарастают мелкие питающие корни.

Кроме этого, на силу и характер ветвления корней оказывает влияние способ подготовки почвы перед посадкой. При плохой предпосадочной обработке почвы корневая система развивается слабо и не обеспечивает хороший рост растений. Только мощно развитая корневая система повышает силу роста куста и обеспечивает получение ежегодно высоких урожаев.

Виноградная лоза в цветных картинках

- Надземная часть виноградного куста состоит из скелетных и обрастающих органов. К скелетным органам растения относятся штамб и многолетние ответвления (рукава), отходящие от головы куста.

- Штамб, или ствол, куста является продолжением корневого ствола (от поверхности земли до первых разветвлений), у кустов, сформированных на бесштамбовых формировках он отсутствует.Утолщенная часть верхушки ствола носит название головы куста.

- Многолетние ответвления, отходящие от головы ствола; носят название рукавов, плеч и т. д. Если кусты сформированы на бесштамбовых формировках, то рукава отходят непосредственно от корневого ствола.

- Однолетние лозы, развивающиеся на двухлетней древесине и обрезаемые на 6—12 глазков и более, называются плодовой лозой, плодовым побегом (дуга, стрелка, плеть и т. д.).

- Коротко обрезанные однолетние побеги, на 2—4 глазка, носят название рожка или сучка замещения (подставы).Зеленые побеги, развившиеся на старой древесине надземной части куста, называются волчками, а выросшие из-под земли, на корневом стволе — порослевыми побегами.

- Зеленые побеги также имеют узлы, междоузлия, листья, почки, соцветия, усики, пасынки.

Одревесневшие к осени зеленые побеги называются одно¬летними, а на второй год вегетации они носят название двухлетних. - На однолетних вызревших побегах в узлах имеются глазки, состоящие из центральной почки и двух боковых, замещающих, часто называемых спящими. Из центральной почки весной развивается зеленый побег, который большей частью бывает плодоносным, с гроздями.

- Побеги из боковых спящих почек большей частью развиваются при гибели центральной почки, но иногда одновременно прорастают все почки, образуя побеги двойники и тройники с одного узла, которые при обломке обычно удаляются.

Соцветия у винограда развиваются вскоре после распускания почек и достижении прироста побега в 5—10 сантиметров. Разветвленное соцветие образует метелку.

Цветы у винограда бывают разные: обоеполые с хорошо развитыми тычинками и пестиком, иначе называемыми самоплодными, так как имеют пыльцу, способную к оплодотворению; функционально женские цветы, имеющие хорошо развитой пестик и короткие загнутые вниз тычинки, пыльца которых не способна к оплодотворению (сорта Чауш, Мадлен Анжевин, Нимранг и др.). Эти сорта высаживаются вперемежку с другими сортами-опылителями.

Наиболее характерным признаком сорта винограда являются листья. У различных сортов листья отличаются по размерам, характеру рассеченности пластинки, по форме и размеру зубчиков, по опушению нижней стороны листа и по окраске, длине черешка, его толщине и окраске.

Листья являются важным органом виноградного растения, так как они являются местом, где происходит превращение неорганических веществ в органические (крахмал, сахара, белки, кислоты). Этот процесс носит название ассимиляции. Кроме этого, листья являются органами дыхания растений, они днем поглощают углекислоту и выделяют кислород и испаряют воду.

Видео строение винограда

Для выращивания культурных растений требуется создать подходящие условия окружающей среды. Лучше всего установить теплицу. Если этого не сделать, рассада может погибнуть в открытом грунте. Но крупногабаритное строение не всегда подходит для дачи или придомового участка. Лучше всего рассматривать мини-теплицы, но важно подобрать подходящий вариант, для чего следует изучить весь ассортимент моделей.